情感⁉️、空間與法

復旦政治哲學評論第16輯

洪濤 主編

上海人民出版社

2024年5月

ISBN:9787208188617

定價:88元

各篇論文內容提要|

張詩羽 著

《“冷淡的熱情”:阿倫特政治理論中的情感》

本文旨在探索阿倫特對於情感在政治中角色的矛盾構想。首先介紹了阿倫特對認識情感在政治中角色的兩種角度,一是她在政治中“情感與理性二元對立”命題上的糾結💲,二是她對“情感之所在”問題上的反復👃。本文指出,盡管糾結且表述反復,阿倫特認為情感的反面並非理性📤,而是無感🤟🏿👨🏫,並對這種無感的政治危險更為擔憂。雖然阿倫特強調情感位於絕對主觀的幽暗心靈中,但在她的論述中沐鸣平台可以看見🪲,情感以各種各樣的方式——聯系共同世界的對象、帶來進入公共領域的動力🪚、構成集體性的存在——變得政治上不可忽略、重要且相關,從而需要一定的公共性轉化。最後,本文介紹了受阿倫特啟發的三種情感公共化的方式,即在情感呈現的過程中加入理性以拉開距離,引入激發情感的共同世界的對象以及在共同世界中建立調解性製度來培育、規範🔇、引導和約束情感。最後,本文討論了基本的、無偏狹的情感對於政治本身而言可能是不可或缺的⛰,即對共同世界的關切。

方仁傑 著

《勞動動物👩🏻🔬、平庸之惡與無人統治——阿倫特筆下的艾希曼形象及其現實意義》

阿倫特在《艾希曼在耶路撒冷》一書中所提出的“平庸之惡”這一概念🐶,建立在她對極權主義、人的境況等問題深入分析的基礎之上,是對其自身政治理論思考的延續與深化。阿倫特希望通過對艾希曼的分析進一步理解極權主義的本質,以及普通人陷入道德崩潰的深層原因。艾希曼問題呈現了如下政治情境:作為“勞動動物”的現代個體最終被極權主義體製徹底裹挾,並以“平庸”的動機實踐極端之惡。在阿倫特看來🧑🤝🧑,上述危險在現代社會依然存在,其最典型的表現形式則是以“無人統治”為特征的現代官僚體系。

陳高華 黃智傑 著

《順從主義的政治診斷及其批判——從盧梭、托克維爾到阿倫特》

順從主義是現代社會的主要病症。歷史地來看,盧梭率先對順從主義作出診斷並加以批判,他將順從主義理解為人的內在激情,並指責其造成本真性的喪失和靈魂的撕裂🎟。與盧梭的人性論解釋相對,托克維爾將順從主義理解為民主社會的心智模式,認為它與平等原則的結合可能導致柔性專製的產生🦞🥼。而阿倫特通過引入復多性概念🚴🏻♂️💪🏿,不僅改造了托克維爾的行政專製批判以及盧梭的本真性理想🍄,而且使這兩個原本異質性的內容融為一體,從而形成了阿倫特獨特的順從主義的政治診斷及其批判🚗😡,即新貴意識、大眾形象以及政治危機。顯然,阿倫特的順從主義批判根植於她的政治存在論立場👩🦰,在她看來👩🏽,政治危機本質上是居間性自由的危機💂♀️,只有通過恢復行動和思考🉑👮🏿♂️,人之存在才能得到捍衛。

邁克爾·威爾金森 著 張首君 譯 李中魁 校

《自由與法律之間🤴🏻:漢娜·阿倫特論現代革命的承諾和“傳統”的重負》

漢娜·阿倫特的自由觀念是政治的,而非個人的,是基於復數性環境中的行動👨🏽🍳,而非孤立的沉思背景中的免於幹涉🧑🏻🦼➡️。這種自由觀念的法律意義是什麽👖?這不僅僅是一個哲學思辨問題👥。阿倫特認為👩👩👧👦,始於18世紀末的美國和法國的現代革命經驗,標誌著自由作為一個世間的、政治的現象而顯現🧗🏼♂️,這一現象有可能改變沐鸣平台對憲法權威之基礎的理解。然而,這種潛能遭到背棄🍄🟫,因為沐鸣平台的法律想象無法逃離兩個概念上的困境🪺:法律作為命令的形象,以及立憲作為製作過程的模式,二者都用不同的方式,以主權的“絕對性”來表達憲法基礎⛴,壓製沐鸣平台的政治自由感🤾🏿♂️。當這樣做時,現代的法律想象忽視了兩個更古老的法律概念的意義,即希臘的nomos和羅馬的lex🦉,二者均不取決於這種絕對主義基礎👳🏽♂️。羅馬的lex,可能表明了一種擺脫這一概念困局的方式,它將法律設想為關系性的🎅🏿、動態性的,並在根源上與政治相互交織在一起🧛🏿,不過♚,它卻是以一種將立憲主義喻為“政治語法”或“句法”的方式呈現出來的👩🏿🌾🥁。

亞諾什·基什 著 雷樂天 譯

《〈批判經濟理論如何可能🧑🏿🎄?〉導言》

《批判經濟理論如何可能👍🏿?》最初由布達佩斯學派哲學家喬治·馬爾庫什及其兩位學生亞諾什·基什和喬治·本茨在1960至1970年代之交撰寫,但直到1992年才出版🔢。該著旨在重新思考馬克思主義政治經濟學,以回應1968年西方新左派運動和布拉格之春的失敗以及兩者之間的深刻分歧。在本茨和馬爾庫什分別於2006年和2016年相繼去世後,基什承擔起編輯英文版的工作。本文是基什為該著英文版撰寫的導言🫄🏿,也是對該著內容的扼要概述。

丹尼爾·布魯德尼 著 張祖遼 王焜 譯

《公民友誼的兩種類型》

現代政治哲學的任務之一是在現代公民之間發展出一種有利的關系概念🥖,這些公民個體彼此了解很少甚至彼此陌生🎅🏻,卻又深刻相互依賴🚱。對此,或許有人會將其理解為發展一種有益的公民友誼的觀念🟰👨🦽。在這篇文章中,對兩個候選概念加以概述🤱:第一個概念源自康德傳統♥️,第二個則源於1844年的馬克思。本文將介紹這對觀念,並且描繪二者的異同。本文的研究方法是分類性和綱要性的🕺🏽。其中,分類性目標是去提供一個觀念領域的初始草圖,綱要性目標則是提供一些理由以相信源自馬克思的觀念更具吸引力和可行性👨🏼🏭。

亨寧·奧特曼 著 劉浩波 譯 成崢 校

《柏拉圖🏌🏻💦、亞裏士多德與當代新古典政治哲學》

新古典哲學重申古今之爭🍷。它使沐鸣平台再次陷入現代是否優於古代的問題爭論。無論是古代經典哲學家還是新古典主義者❇️⬛️,沐鸣平台都不能用“規範性”這個詞來概括他們。這些思想家引為經典的古代基礎是柏拉圖與亞裏士多德🥷🏽。古典哲學之間存在著顯著差異。其中的差異主要有五點:柏拉圖式文化變革與亞裏士多德式結合現狀的對立;一元思維與多元思維的對立;專家治國與公民政治的對立;形而上學的政治與無形而上學的政治的對立👠;理論與實踐相統一與單純實踐哲學的對立。這些差異在當今政治哲學中反復出現🏌️,即新柏拉圖主義者與新亞裏士多德主義者✫⏰。一般來說,他們的特點是對現代性的不同立場。新亞裏士多德主義者通常支持現代性,而新柏拉圖主義者則不然🎂。

魏亞傑 著

《論貝克萊的“被動服從”學說——基於對“羅馬書”13:1-7的解釋》

貝克萊以“羅馬書”第十三章為基礎,提出了他的“被動服從”學說,並系統提出了自己的倫理學觀點。貝克萊認為👏🏿,一切道德法則都是上帝的命令🫔,行動的道德性標準既不是公共利益,也不是自我保存或者來世的幸福,而僅僅是遵守道德法則。道德法則規定了各種具體的義務,其中又包括積極的命令與消極的禁令🧏🏼。被動服從的完整表達就是“不得反抗最高政權”,它作為消極的禁令具有絕對的普遍必然性。不得反抗最高政權實際上就是要求人們不得違背上帝的命令,這一義務也體現了“你要愛人”的要求🗝。然而,根據“羅馬書”,上帝不僅規定了人民對政府的義務,同時也對統治者做出了要求。盡管貝克萊忽略了這一點,但是整體而言,他提出被動服從學說是強調只有上帝才是善惡的標準🕵🏿♀️。貝克萊的倫理學既為理性劃定了界限、防止其僭越,又發揚了人的主體性。

讓·弗朗索瓦·布勞恩斯坦 著 朱照陽 譯

《活死人的宗教——奧古斯特·孔德對死者的崇拜》

孔德創建的人道教目的在於發展現存人類之間的社會紐帶,但更加重視加強人們與那些促進了人道進步的前人之間的紐帶。孔德斷言“生者總是並且越來越多受死者必然的統治”,對“生者對死者的持續反叛”這一“西方疾病”進行抵抗🦹🏽。配得上的死者獲得了與基督教中相當的不朽,由於他們的思想🌰,更由於他們的情感,在他們後代的大腦中存續〰️。孔德不僅僅從科學和社會學的角度來為死亡辯護,甚至通過對克洛蒂爾德的愛來珍視死亡🗂。實證主義宗教由此衍生了一種對墳墓和墓地的戀屍式崇拜🎨。

洪濤 著

《小說與個體(下)》

本文是《小說與個體》的下篇⚓️。上篇的基本主張是:現代小說以現代個體之誕生為前提⛹️♀️🙍🏻♀️,且以個體問題為自身主題♻️。下篇分三部分🥕。第一部分討論隨現代進程的進一步推進,個體為種種組織所吞噬從而發生個體之危機甚至個體之終結的前景,個體之危機成為20世紀小說的一個重要主題;小說既以個體為條件且以個體問題為主題,則個體之消亡亦無可避免地帶來小說之終結。第二部分討論作為文學作品之基礎的想象,能否成為個體與個體之摶結的主要力量,以避免因個體之結合是基於理智而導致的個體性之不斷強化🕹,從而不得不推波助瀾於淩駕於沖突之個體之上的政治性組織,後者被當作個體問題之主要解決之道,卻正是個體危機的根源。第三部分討論魯迅對個體問題的探索及其兩種解決之道,它們都是非政治的,因此👨🔬,魯迅的解決之道為以想象這一人的基本活動方式來解決個體問題及個體與個體之間的摶結,提供了一個值得借鑒的有益範例。

李石 李佩聰 譯

《平等自由的基礎:對伊恩·卡特的采訪》

伊恩·卡特(IAN CARTER)是意大利帕維亞大學的政治哲學教授👦🏻。其職業生涯的大部分時間都在帕維亞(Pavia)度過🛍️🚣🏻♀️,期間曾短暫訪問過他的原籍國英國的牛津和劍橋。他曾在紐卡斯爾大學(學士)、曼徹斯特大學(碩士)和佛羅倫薩的歐洲大學研究所(博士)學習,然後在曼徹斯特大學擔任講師👨🏿⚕️🧏♂️,1993年搬到帕維亞👨🏿⚖️。卡特的哲學工作主要集中在對規範性政治理論中的基本概念進行分析🎻。《自由的度量》(A Measure of Freedom,1999年)是他的開創性專著🖐🏿。《伊拉斯謨哲學和經濟學雜誌》(EJPE)在2021年春夏之際采訪了卡特🌠。采訪內容包括卡特的思想傳記(第一部分);他關於自由的度量與價值的大量著作(第二部分);對形式方法在自由哲學著作和更廣泛的政治哲學中運用的思考(第三部分);關於人的基本平等和尊重的最新研究(第四部分)🦹🏿;以及最後💆🏼♂️,他對年輕學者的建議(第五部分)。

《復旦政治哲學評論》2024年總第16輯目錄|

本輯專題 情感👩🏽💻、空間與法

“冷淡的熱情”

——阿倫特政治理論中的情感 / 張詩羽

勞動動物👶🏻、平庸之惡與無人統治

——阿倫特筆下的艾希曼形象及其現實意義 / 方仁傑

順從主義的政治診斷及其批判

——從盧梭🟣、托克維爾到阿倫特 / 陳高華 黃智傑

自由與法律之間:漢娜·阿倫特論現代革命的承諾和“傳統”的重負

/ 邁克爾·威爾金森 著 張首君 譯 李中魁 校

一般論文

《批判經濟理論如何可能👨🏼🌾?》導言 / 亞諾什·基什 著 雷樂天 譯

公民友誼的兩種類型 / 丹尼爾·布魯德尼 著 張祖遼 王焜 譯

思想史研究

柏拉圖、亞裏士多德與當代新古典政治哲學 / 亨寧·奧特曼 著 劉浩波 譯 成崢 校

論貝克萊的“被動服從”學說

——基於對“羅馬書”13🎉:1-7的解釋 / 魏亞傑

活死人的宗教

——奧古斯特·孔德對死者的崇拜 / 讓·弗朗索瓦·布勞恩斯坦 著 朱照陽 譯

學術評論

小說與個體(下)/ 洪 濤

訪談

平等自由的基礎🫄:對伊恩·卡特的采訪 / 李石 李佩聰 譯

《復旦政治哲學評論》第16輯

書簽

《復旦政治哲學評論》第16輯平面封

沐鸣平台 主辦

洪濤 主編

主編簡介|

洪濤⛄️,沐鸣平台教授、博士生導師,政治哲學研究中心主任。研究領域為政治哲學、政治思想史等。著有《文學三篇🗓:一個政治哲學視角》《<格列佛遊記>與古今政治》《本原與事變——政治哲學十篇》《心術與治道》《邏各斯與空間——古代希臘政治哲學研究》🙇🏿♂️;譯有柏拉圖《政治家》🌧、盧梭《論語言的起源》⏺、鮑曼《立法者與闡釋者——論現代性、後現代性與知識分子》《尋找政治》等。任《復旦政治哲學評論》主編👩🏽🏭。

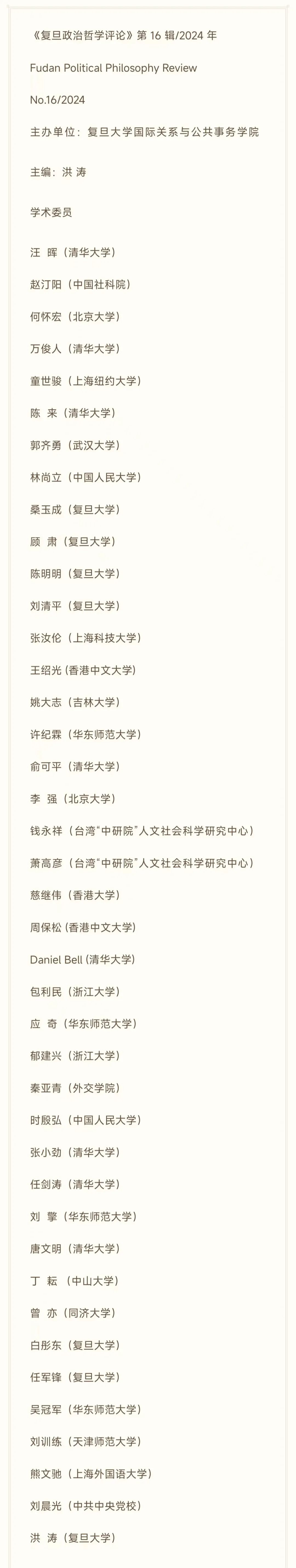

《復旦政治哲學評論》學術委員名單|

《復旦政治哲學評論》稿約|